- トップ

- ブログ

ブログ

もうすぐ新学期です!新生活の交通事故にきをつけましょう!

新年度がもうすぐ始まります。多くの人たちが新しい気持ちで日常生活をスタートさせていくのではないでしょうか。しかし新年度は春の訪れとともに気候の変化もあり交通事故が増加する傾向があります。今回は新年度における交通事故について考えてみたいと思います。

新年度は4月1日を指すことが一般的ですが、交通事故の発生件数もこの時期に急増することがあります。これは、新しい季節や環境への適応不足や、新年度におけるスケジュールの変更によるストレスによるものと言われています。

新年度に増加する交通事故の中で、特に多いのが、歩行者や自転車との接触事故です。春の訪れとともに歩行者や自転車を利用する人が増え、歩行者や自転車に対する運転者の注意が不足することが原因として挙げられます。特に、新年度に入学や就職を果たす人たちの中には、交通ルールや交通マナーに不慣れな若者も多く含まれているため、注意が必要です。 特に新たな環境で自転車に乗る方は今一度自転車の交通ルールを確認してから運転しましょう。慣れない土地での自転車の運転は思わぬ場所から車や人が飛び出してくる可能性があります。また、新年度に発生する交通事故の中には、疲労運転によるものも少なくありません。新しい環境やスケジュールの変更による不規則な生活習慣や、長時間の運転による疲労が原因として考えられます。特に、新年度には学校や職場での新しい環境や業務に慣れるために、遅くまで勉強や仕事をすることが多く、睡眠不足や疲労が積み重なることがあります。

このように、新年度における交通事故は様々な要因によって引き起こされることがあります。しかし、これらの要因について適切な対策を講じることで、交通事故の予防が可能となります。運転者は交通ルールを守り、周囲の歩行者や自転車に対しても十分な注意を払うことが大切です。また、運転前には事前に十分な休息を取ることや、長時間の運転を避けることも重要です。

新年度に交通事故が増加する理由や予防策について述べてきましたが、これらを踏まえて安全な運転を心がけることで、交通事故を減少させることができます。新しい気持ちで新年度を迎えるだけでなく、安全運転によって自分や周囲の人たちの安全を守ることが大切です。皆さんも交通事故の予防に努力し、安全な春を迎えましょう。

暖かい日が増えてきました。居眠り運転に気をつけましょう

最近、交通事故の原因として注目されているのが『居眠り運転』です。

居眠り運転は、運転者が眠くて意識が朦朧とした状態で運転をすることであり、非常に危険な行為です。なぜなら、眠気によって運転の集中力や判断力が低下し、信号や車両に対する反応が遅れ事故のリスクが急激に増えるからです。また、眠気の影響によって道路上の障害物や危険な状況に対処することが難しくなります。

居眠り運転が引き起こす事故は、単なる損害だけでなく、重傷や死亡といった深刻な結果をもたらすこともあります。長時間の運転、高速道路や深夜、早朝などの状態で運転すると、事故が起こりやすくなります。

また、居眠り運転の危険性は交通事故による重傷や死亡だけでなく、周りの人にも危害を与えてしまう行為であることを考えておく必要があります。事故が発生した場合、運転者だけでなく同乗者や他の道路利用者にも危害を加え交通渋滞になる可能性があります。居眠り運転は事前に予測することが難しく瞬時に事故を引き起こす可能性があります。事故の発生までの時間が非常に短いので、このような状況下での事故は、予防が難しく事故を起こす可能性が高いので非常に危険です。

居眠り運転の予防としては、運転者は適切な休憩をことが重要です。運転中には定期的に休息を取ることで眠気の防止にもなります。カフェインの摂取も有効で、一時的な対処法になります。

運転者が意識して眠気を感じる前に、休憩を取るか、運転を中断することが重要で、運転前にしっかりと睡眠を取ることや、適度な休憩を取ることが重要です。

その他に、居眠り運転を防ぐためには、適切な睡眠環境を整えることも重要です。夜更かしをしないようにし、規則正しい生活リズムを心がけることで、眠気を感じにくくし、運転中の集中力を維持することができます。

居眠り運転は、一時的な注意不足や疲れだけの問題ではなく、深刻な事故を引き起こす可能性があるため、運転者としては常に安全運転を心がけることが重要です。リスクを避けるためには、自己管理や周囲への配慮が必要となります。みなさんも、安全運転を心がけて、居眠り運転のリスクを減らす努力をしましょう。

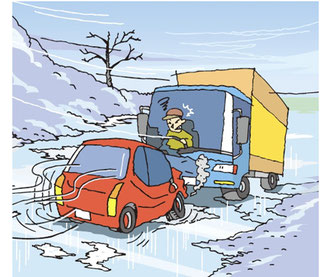

雪の交通事故にご注意を!

一昨日と昨日は雪が降り続きましたが、今日以降の雪の交通事故が心配になりますね

今日は雪の交通事故が起こった際に頼りになる存在である接骨院の存在と、弁護士の先生についてご説明させていただきます!

交通事故による

むちうちや腰痛などの身体の痛み

まず、交通事故に遭ってしまうとむちうちや腰の痛み、打撲や骨折などさまざまな症状を引き起こす場合が多いです。その際に接骨院の存在が大変大きな役割を果たします。病院の診察を受けながら、接骨院では痛みや腫れを和らげるための適切な治療やリハビリテーションを行うことができます。また当院は、交通事故の専門的な知識を持っているため保険会社との対応がとてもスムーズです!

提携の弁護士さんと提携

また、交通事故では時に法的な問題も発生することがあります。その際には弁護士の存在が非常に重要です。弁護士は交通事故の専門家であり、患者の権利を守るために法的なアドバイスや手続きのサポートを行ってくれます。保険会社との交渉や示談交渉など、専門的な知識と経験を持っている当院の弁護士さんがサポートしてくれます!

しっかりとしたサポートを受けることで早期に心身ともに回復し、適切な補償を得ることができます!

安全な冬を過ごすために、交通ルールの守り方や雪道の運転にも十分な注意を払い、交通事故の予防に努めましょう!

もし交通事故に遭われた場合は

「さかおり鍼灸接骨院」に直接お電話いただくか

ホームページのLINEにご連絡ください!

早急に対応させていただきます!

今週末は雪予報です!対策はできていますか?

寒さが厳しい日が続いています。山梨県では今週末雨または雪予報が出ています。甲府市街では今シーズン初めての雪となるかもしれないので今のうちに備えておくことが交通事故を防ぐために重要になってきます。

今回は雪に備えて準備できるものを紹介していきたいと思います。

~必ず準備が必要なもの~

タイヤチェーン

様々なサイズがあるので自分の車に合ったサイズの物を選びましょう

ジャッキ

自分の車にジャッキが搭載されているか確認しておきましょう。ジャッキを使ったことのない方は使い方を確認し安全に使えるようにしましょう。

~出来れば準備しておきたいもの~

ブースターケーブル

バッテリー上がりの際に使用します。寒さが厳しいと暖房の使用が増えバッテリーが上がりやすくなります。準備しておくと自分の車だけでなく他の車がバッテリー上がりの際に活躍します。

スコップ

駐車場に積もった雪やスリップして動けなくなった際に活躍します。

軍手・長靴

チェーン着脱時や駐車場の雪かきなど車の外での作業に活躍します。

懐中電灯

夜間のトラブルやチェーン着脱作業に便利です。

スクレーバー

フロントガラスに降りた霜をとるのに便利です。

解氷スプレー

鍵穴の凍結やフロントガラスの霜取り、ワイパーがフロントガラスにくっついたときも活躍します。

砂

スタックしてタイヤが空転したさいに滑り止めの砂を撒くとスタックから脱出できる可能性があります。

牽引ロープ

発進不能になった時の脱出に役立ちます。

毛布

車内での防寒具として備えとくと安心です。

雪が積もった際の車の雪かき

1運転席側のドアと屋根の雪を払ってからドアを開け、エンジンをかけデフロフタ―、リア熱線をオンに

ドア上部の屋根の雪は払っておかないとドアを開けたさに車内に雪が入り込んでしまいます。

2屋根前方の雪をざっと払う

走行中にフロントガラスに雪が落ちて視界が遮られてしまうのを防ぎます。

3前席左右の窓の雪と霜を払う

4フロントガラスの雪と霜をとってワイパーを戻す

5リアガラスの雪と霜を払う

6前輪のホイールハウスの雪を払う

7車両前方の道路の雪かきをする

8運転席に乗り込み視野が確保されたことを確認して出発

雪が積もったら安全に運転するためにこれだけの雪かきをしないといけないので朝は時間にゆとりを持ち早めに家を出ましょう。

今週末だけでなく3月頃まで雪予報の日があると思います。たまにしか雪が降らないからこそ普段から十分な備えをし安全に運転できるよう心掛けましょう!

年末年始の交通事故に気をつけましょう!

さて、今回は2023年も架橋という事で今年の交通事故の推移をみていきたいと思います。

これまでの交通事故負傷者数が最も多い年は2004年で1,183617人にのぼりました。去年は301,193人でピーク時から計算すると約75%も交通事故が減少しています。しかし今年は去年と比べて10月末の時点で8,433件も交通事故が増加しています。11月・12月の交通事故件数はまだ出ていませんがこの傾向だと去年より一万件ほど増加するでしょう。

年末は一年の中でも交通事故の多い時期になります。特に重大事故が発生しやすく注意が必要です。12月にどのような重大事故が増えているかを踏まえどのような走行をしたらよいか見ていきましょう。

薄暮時の歩行者発見の遅れや、焦るあまりの安全運転義務違反が多い

12月は市街地の事故が増加し、車両対人の割合が最も多くなります。その大半が道路を横断中に車と衝突しています。

原因として12月は日の入りが早く夜の時間が長いことにあります。ことに交通量が多い市街地では暗くなった道路を渡ろうとしている歩行者の発見が遅れる可能性があります。さらにドライバー側は忙しいと運転中につい先のことや他のことを考えてしまいがちで運転から注意がそれて重大事故を起こす危険性が高くなります。

走行するときの注意点

早めにヘッドライトを点けましょう

冬の時期は暗くなり始めるのがとても早いです。まだ明るいと思っていても気づいたら周囲が暗くなっていることがあると思います。気づかぬうちに視界が悪くなり事故が起きやすい状況になります。危機回避できるよう早めにヘッドライトを点けましょう!

携帯電話・カーナビの確認・エアコンの操作は車を安全な場所に停めて行いましょう

走行中に携帯電話やカーナビに目を移すとその一瞬で目の前の状況が一変する可能性があります。常に前方を注意できるように携帯電話、カーナビ操作、エアコン操作を行うときは車を停めて行いましょう。

車間距離を開けて周囲の安全確認をしましょう。

12月は忙しくなることが多くドライバーは焦りがちになってしまいます。交通事故はそんな時こそ起こりやすいのでこころと時間にゆとりをもって運転しましょう

定期的に車内を換気し休憩をとりながら運転しましょう。

暖房が効いた車内は徐々に酸素が不足する為長時間換気をしないと脳に酸素が行き届かず眠気を催します。長時間運転する際は定期的に換気や休息を行い安全運転に努めましょう。

ここ数日悲しい交通事故のニュースが多く流れてきます。ドライバーは心にゆとりを持ち安全運転をし、歩行者は交通事故に遭わないような行動を心がけ新年を迎えましょう!

飲酒運転が増える時期です!飲んだら乗るなを徹底しましょう!

今年も残すところあと1ヵ月となりました。コロナも落ち着き年末に忘年会や家族・親戚との集まりでお酒を飲みに出かけやすくなりました。楽しい時間を過ごした後は気分が高揚し飲酒したにもかかわらず運転してしまう事故が毎年発生しています。今回は一年の締めくくりに事故を起こさないように飲酒運転の重大性をお伝えします。

まず、飲酒運転は道路交通法によって「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分かれます。

・酒気帯び運転

呼気(吐き出す息のこと)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態

・酒酔い運転

まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っている状態

飲酒検問では、警官がアルコール検知器を使い、運転者の呼気中にどれくらいのアルコールが含まれているかを測定します。ここで反応が出た場合、酒気帯び運転として罰則を受けることになります。

呼気中アルコール濃度は、お酒に強い・弱いといった体質には依存しません。「自分は全然酔っていない」「お酒を飲んでから時間が経っている」と主張し、たとえ運転や警官とのやり取りに問題がなかったとしても、アルコール濃度の基準値を超えた時点で罰則を免れることはできません。

一方、酒酔い運転は、呼気中アルコール濃度にかかわらずアルコールの影響によって車両の運転に支障をきたしている状態です。警官とのやり取りがうまくできない、まっすぐに歩けないなどの症状があれば、酒酔い運転として検挙されます。

お酒に弱くて少しの量でも酔ってしまう人は、たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満だったとしても酒酔い運転で罰則を受ける可能性があります。

飲酒運転に対する罰則や処分

飲酒運転をした場合罰則や処罰を受けるのは運転者本人だけではありません。

・飲酒運転をした本人

・飲酒運転した人に車両を提供した人

・飲酒運転をした人に酒類を提供した人

・飲酒運転の車へ同乗した人

これらに該当する人も罰則、処罰を受ける対象になります。

飲酒運転をした本人の罰則は最大懲役5年以下の懲役または100万円以下の罰金、35点の点数が引かれ免許取り消し、欠格機関3年の処分を受けます。

周囲の人の罰則は最大5年以下の懲役または100万円以下の罰金を受けます。

このように運転者が飲酒をしていると知りつつその車両に同乗した人、提供した人にも重い罰則が定められています。

飲んだら乗るなを徹底しましょう。

日没時間が早くなっています!歩行者との事故に注意しましょう!

寒さが一気に厳しくなり日没時間が早くなってきましたね。この時期は日照時間が短くなる関係で交通事故が多くなります。秋・冬の事故は気をつけるべきポイントを理解すれば確実に減らせると思います。今回は秋・冬に増える薄暮時間帯の交通事故についてみていきます。

みなさんは一日のなかで最も死亡事故が多い時間帯をご存知ですか?17時~19時の帰宅ラッシュの時間帯に死亡事故が増える傾向があります。

日没の前後1時間は「薄暮時間」とよばれておりこの時間の死亡事故の傾向として「自動車対歩行者」が半数にものぼり、昼間と比べると約4倍も死亡事故が起きています。

歩行者が道路を横断中の事故が86%を占めており交通量が増える時間帯の事故が多くなっています。その傾向が顕著に出るのが9月以降の秋から冬にかけての日没時間が早くなり、薄暗くなっていることに気づかず視界不良になりやすいからです。

また、冬に近づくにつれて太陽の傾きが変わり太陽が沈む方向と進行方向が一致してしまうと眩しい状況が続き前方が見えづらい状況になります。

このように秋以降の運転は「薄暮時間」をどのように対処するかが交通事故防止のカギになります。

ドライバーとして気をつけること

・早めのヘッドライト点灯

最近の車は自動でヘッドライトが点灯する機能が搭載されていますが少し古い車だと手動で点灯させる必要があります。夕方に運転していると薄暗くなっているのに目が慣れてしまいヘッドライトの点灯が遅くなりやすくなります。普段から早めのヘッドライト点灯を意識してだんだんと癖付けていきましょう。

・信号のない横断歩道や細い道は速度を落として走行しましょう。

薄暮時間は周囲の歩行者を見落としがちになります。住宅街などを走っていると信号の無い横断歩道や細い道などで急な飛び出しに対応できない可能性があります。なので、そういった場所では車の速度を落とし慎重に運転しましょう。

・街灯が少なく、対向車が少ない場合はハイビームを活用しましょう。

警察庁の調べでは自動車対歩行者による死亡事故を分析したところハイビームを活用していれば衝突を回避できていた可能性が高いことが判明し、ハイビームの活用は事故防止に一定の効果があると明らかになりました。

また、ハイビームを活用している時は対向車が来たさいはすぐにロービームに切り替えましょう。そのままにしておくと対向車側が眩しく事故やトラブルの原因となります。

歩行者が交通事故を防ぐためにできること

・明るい色の上着を着ましょう

ライトに当たった場合明るい色の服だとライトが反射してドライバーに気づかれやすくなります。自分の存在を車にアピールできるように夕方、夜に外に出る際は意識して明るい色の服を着るようにしましょう。

・反射材を使いドライバーにアピールしましょう

上記で紹介した明るい色の服よりも効果があるのが反射材です。反射材というとたすきのように肩から掛けたり腕に巻き付けたりするものを思い浮かべて装着するのに抵抗感がある方もいると思います。しかし今は反射材着きの靴だったりキーホルダー型の反射材もあります。じぶんに合ったものを選びましょう。

ドライバーも歩行者もお互からどのように見えているかを意識し夜間の交通事故防止に努めましょう!

動物の飛び出しに注意!

秋になると動物たちは繁殖期に入ったり冬眠前に食料を求めて山沿いの街や道路に姿を現しやすくなります。山梨で車を運転していて動物に遭遇したことがある方は多いのではないでしょうか。今回は車で動物と接触してしまった際の対処法、予防法をお伝えします!

道路上で発生する野生動物の死亡事故を「ロードキル」と言います。動物の生息域に道路が整備されたことが主な原因です。野生動物が出没する危険が高い道路にはドライバーへの注意喚起のために「動物が飛び出す恐れあり」という警戒標識が設置されています。

こうした警戒標識を見たら速度を抑え、動物の飛び出しに注意して走行しましょう。なかでも鹿や熊などの大型動物との衝突事故は非常に危険で状況によってはドライバーや同乗者が負傷する人身事故に繋がる危険性もあります。

高速道路で野生動物に遭遇したら

一般道同様、高速道路等も野生動物の生息域に建設されることも多いためロードキルが多発しています。一般道よりも速度が速い高速道路等は動物との回避や衝突時に被害が大きく深刻な事故に繋がる傾向があります。警戒標識に注意し前方に注意して運転しましょう。もし野生動物に遭遇しても急ハンドルは絶対に避けましょう。ブレーキで回避できない場合は大型動物出ない限りは衝突するしかありません。夜行性の動物が多いので周囲の交通状況に応じてハイビームを積極的に使っていきましょう。

野生動物と衝突してしまったら

野生動物と衝突してしまったら事故の発生を警察に連絡します。この時負傷者がいる場合、もしくはガードレール等の破損や後続車との衝突が発生した場合は併せてその旨も伝えます。任意保険を使うには事故証明が必要となるため、警察には必ず通報しましょう。

野生動物との衝突事故で車両が破損した場合は単独事故扱いとなります。車の修理には任意保険の車両保険を使うことになります。負傷者が出た場合は人身傷害補償や搭乗者傷害で保障されます。ただし、内容によっては保険が使えない場合もあるので詳細は保険会社に問い合わせてください。

今月末から秋の交通安全運動が始まります!!

9月21日から30日までの10日間秋の交通安全運動が始まります!最終日は全国で交通事故死者数ゼロを目指す日になります。毎年行われるこの運動は交通安全の普及、浸透を図り交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付け、国民自身による道路交通環境の改善をすることにより交通事故防止の徹底を図ることを目的とされています。

運動重点

1.こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

交通事故死者数全体のうち,歩行中の割合が最も高い。また,次代を担うこどものかけがえのない命を社会全体で交通事故から守ることが重要であるにもかかわらず,幼児・児童の死者・重傷者は歩行中の割合が高い。さらに,歩行中の交通事故による死者数のうち高齢者の占める割合が高い。このため,こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保を図る必要がある。

2.夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶

例年,日の入り時間が急激に早まる秋口以降は,夕暮れ時や夜間に重大交通事故が多発しており,交通死亡事故の第1当事者の多くは自動車で,歩行者の死亡事故の多くが道路横断中に発生している。このため,夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶を推進する必要がある。

3.自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

自転車乗用中の交通事故死者数は減少傾向にある一方で,自転車関連事故件数は2年連続で増加し,全事故に占める自転車関連事故の割合も増加傾向にあるほか,自転車乗用中の交通事故死傷者数のうち10歳から25歳未満の若年層の割合が高い。また,自転車乗用中におけるヘルメット非着用時の致死率は,着用時と比較して高く,自転車乗用中死者の人身損傷主部位は,頭部が半数以上となっている。

重点に関する推進事項

1.こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

➀歩行者の交通ルール遵守の徹底

・歩行者に対し,横断歩道を渡ること,信号機のあるところでは,その信号に従うこと等の基本的な交通ルールの周知を推進

・歩行中幼児・児童の交通事故(飛び出し事故など)の特徴を踏まえた交通安全教育の推進

・安全に道路を通行できるように保護者や教育関係者からの幼児・児童への教育推進

・高齢歩行者の死亡事故(横断中の事故)の特徴を踏まえ高齢者自身が,加齢に伴って生ずる身体機能の変化を理解し,安全な交通行動を実践するための交通安全教育等の推進

・反射材用品等の効果や使用方法の周知の促進

②歩行者の安全確保

・通学路等、子供が日常的に集団で移動する経路等における見守り活動の推進

・通学路の交通安全プログラムに基づく点検や対策の推進

2.夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶

➀夕暮れ時と夜間の交通事故防止

・夕暮れ時と夜間における死亡事故の特徴を踏まえた交通安全教育等の推進

・夕暮れ時における自動車前照灯の早めの点灯の励行

・夜間の対向車や先行車がいない状況におけるハイビームの活用促進

・自動車運送業を始めとする事業者による従業員への夕暮れ時と夜間の運転時の注意喚起

②運転者の歩行者等保護意識の向上

・交通ルールの遵守と歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って通行する交通マナーの呼び掛け

・横断歩道等に歩行者等がいないことが明らかな場合を除き,直前で停止可能な速度で進行する義務や横断歩道等における歩行者等優先義務等の遵守による歩行者等保護の徹底

・運転者に対し,歩行者等保護の徹底を始め,安全に運転しようとする意識及び態度を向上させるための交通安全教育や広報啓発の推進

・運転中のスマートフォン等の使用や注視の危険性についての広報啓発の推進

③飲酒運転の根絶

・交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等のほか,飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底やハンドルキーパー運動の促進など,地域,職域等における飲酒運転根絶への取組を推進し,「飲酒運転を絶対にしない,させない」という「飲酒運転を許さない社会環境」の醸成

・運転者の点呼時におけるアルコール検知器の使用促進や業務に使用する自動車の使用者等における義務の遵守の徹底

④妨害運転等の防止

・妨害運転等の悪質・危険な運転についての広報啓発の推進

・「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転の必要性,ドライブレコーダーの普及促進等に関する広報啓発の推進

⑤高齢運転者の交通事故防止

・高齢運転者に対する加齢等に伴う身体機能の変化が運転に及ぼす影響等を踏まえた交通安全教育及び広報啓発の推進

・衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術を搭載した安全運転サポート車の普及啓発とサポートカー限定免許制度についての広報啓発の推進

・身体機能の変化等により安全運転に不安のある運転者等に対する安全運転相談窓口の積極的な周知及び利用促進並びに運転免許証の自主返納制度及び自主返納者に対する各種支援施策の広報啓発による自主返納の促進

⑥後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底

・全ての座席におけるシートベルト着用とチャイルドシートの使用義務の周知・指導の徹底及びその必要性・効果に関する理解の促進

・シートベルトの高さや緩みの調整,チャイルドシートの確実な取付方法やハーネス(肩ベルト)の締付け方等,正しい使用方法についての広報啓発の推進

・高速乗合バスや貸切バス等の事業者に対する全ての座席におけるシートベルト着用を徹底させるための指導・広報啓発の推進

⑦二輪車運転者に対する広報啓発

・二輪車の特性の周知やヘルメットの正しい着用とプロテクターの着用による被害軽減効果に関する広報啓発の推進

・若者層のみならず,中高年に対する二輪車安全運転教育・広報啓発の推進

3.自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

➀自転車利用者のヘルメット着用と安全確保

・全ての自転車利用者に対するヘルメット着用の必要性・効果に関する理解の促進と努力義務化を踏まえた着用の徹底に向けた広報啓発の推進

・夕暮れ時の早めの灯火点灯と反射材用品等の取付け促進による自転車の被視認性の向上

・幼児を幼児用座席に乗車させる際のシートベルト着用及び幼児二人同乗用自転車の乗車・降車時における転倒等の具体的な危険性の周知や安全利用に関する広報啓発の推進

・自転車利用者の安全を確保するための定期的な点検整備の促進

・自転車事故被害者の救済に資するための損害賠償責任保険等への加入促進

②自転車の交通ルール遵守の徹底

・「自転車安全利用五則」の活用による車道通行の原則,車道は左側通行,歩道は歩行者優先等の通行方法や自転車通行空間が整備された箇所における通行方法の周知と遵守の徹底

・信号の遵守や交差点での一時停止・安全確認のほか,夜間の無灯火走行,飲酒運転,二人乗り,並進の禁止等交通事故防止のための基本的な交通ルールの周知と遵守の徹底

・スマートフォン等使用時や傘差し等の片手運転,イヤホン等を使用した運転の危険性の周知と指導の徹底

・自転車を用いた配達業務中の交通事故を防止するため,関係事業者等に対する交通安全対策の働き掛けや自転車配達員に対する街頭における指導啓発,飲食店等を通じた配達員への交通ルール遵守の呼び掛け等の推進

③特定小型原動機付自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

・特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールの周知と遵守の徹底及び被害軽減のためのヘルメット着用の徹底

・特定小型原動機付自転車の利用者に対する販売事業者,シェアリング事業者等と連携した安全利用についての広報啓発の推進

出典:内閣府

https://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/r05_aki/youkou.html

秋の交通安全期間中はすべての人が交通安全に意識を向け少しでも交通事故を減らせるようにしましょう!

自転車事故が増えています!

今年の4月から自転車に乗る人のヘルメット着用が全年齢で努力義務となりました。しかし、罰則が伴うものではないため素直に着用する人が少ないのが現状です。

当院のある酒折周辺は学生が多いため自転車を使い移動しているひとが目立ちます。

自転車の事故は出会い頭事故や歩道での歩行者との衝突、ハンドル操作を誤った転倒事故が非常に多い乗り物です。今回は自転車事故についてみていきましょう。

出会い頭事故

2019年の自転車の交通事故件数は6万9985件で前年より291件増加しています。増加は2年連続でした。特に交差点での出会い頭事故が多発しており全体の55%を占めています。出会い頭事故では自転車側の一時不停止や安全不確認によるものが目立ちます。この事故は自動車、自転車共にスピードが出ている状態で接触する為重大事故になりやすい危険な事故です。

歩行者との衝突

自転車は道路交通法で軽車両に位置付けられており、車のなかまになります。道路を通行する際は車と同じように交通ルールを守らなければならない為、むやみに歩道の中を通行したりすることは事故に繋がります。車道の交通量が多く走行が危険な場合は歩道に移動することができますが徐行または自転車を降りて押して歩くようにしましょう。

自転車の単独

街中を見てみるとたまに両手離し・片手離し運転また、傘さし運転をしている人を見かけます。安定したハンドル操作を行えるようにそのような運転はやめましょう。

~自転車の交通ルール~

1.車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。

そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。

歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機の信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。

一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

3.夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。

自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4.飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

5.ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

自転車を安全に利用するためには

乗車用ヘルメットを着用しましょう。

自転車乗車中の死者の致命傷の部位は頭部損傷によるものが多くなっています。

自転車乗用中の乗車用ヘルメット非着用時 の死傷者に占める死者の割合(致死率)は着用時に比べて約2.1倍高くなっており、頭部損傷が重大な事故につながりやすいことが確認されました。なかには「髪型が崩れる」「恥ずかしい」と思っているひともいるがその裏には「自分は事故に遭わないから大丈夫」「事故なんて他人事だ」などという根拠のない自信を持っているのではないでしょうか。

ヘルメットの正しい選び方・かぶり方

~選び方~

・安全性

安全基準のマークがついているヘルメットを選びましょう。

国内の製品はSGマークがついているものを選べば安心です。海外メーカーではEUの基準を満たしたCEマークのついているヘルメットが安心です。

・大きさ

なるべく店舗で試着してサイズの合ったものを選びましょう。少し緩くてもベルトやパッドで調整できるものがあるので大丈夫です。しかしきつすぎるのは絶対にNGです。事故の際に頸動脈が圧迫されてしまう危険性があるからです。

子供の場合はどんどん成長する為大きいサイズを買いがちですがサイズが大きくなるほど重たくなってくるので頭に負荷がかかり安全性も低下します。決して安くはないですが子供の成長に合わせたヘルメットをその都度買ってあげましょう。

・デザイン

安全基準マークがついていてサイズもあっていれば後は好みのデザインを選んでOKです。

今はレース向けのスポーティーなものから、私服になじみやすいキャップやハットの形をしたヘルメットも登場しています。用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。

~かぶり方~

➀眉毛から指1,2本分オデコが出る程度に水平にかぶります。

②あごひもを締めあごとの間に指1,2本分の隙間ができるように長さを調節し、ねじれの無いように締めます。

③あごひものV字部分の根元が耳元に来るように調節する。

あごひもを外したままかぶるのは全く意味がありません。親は子供がきちんとかぶれているかチェックしてあげましょう。

今回は自転車事故についてみてきました。自転車は免許がいらないため誰でも簡単に乗ることができます。自転車事故は自転車側のルール違反で起こることがほとんどです。ひとり一人がルールを守りみんなが安心して通行できる道路環境を目指していきましょう。